知ってみると面白い!ホームセンターに山積みされている「シーリング材」

01

2020

Sep

ホームセンターに大量に置かれている「シーリング材」。

見たことはあるけれど、使い方などあまりよく知らない…という方も多いのではないでしょうか?

こんなにたくさん種類があって、お値段もリーズナブルで、でも実際に使ったことがある人は少ないであろう「シーリング材」について、勉強したいと思います。

今回はコニシ株式会社の、上田学さんにお話をうかがいます。

INDEX

シーリング材に必要な3条件

シーリング材っていうと、お風呂の目地なんかに使われているものを想像するんですが、あっていますか?

そうですね。シーリング材にはたくさんの種類があって、それも含まれます。

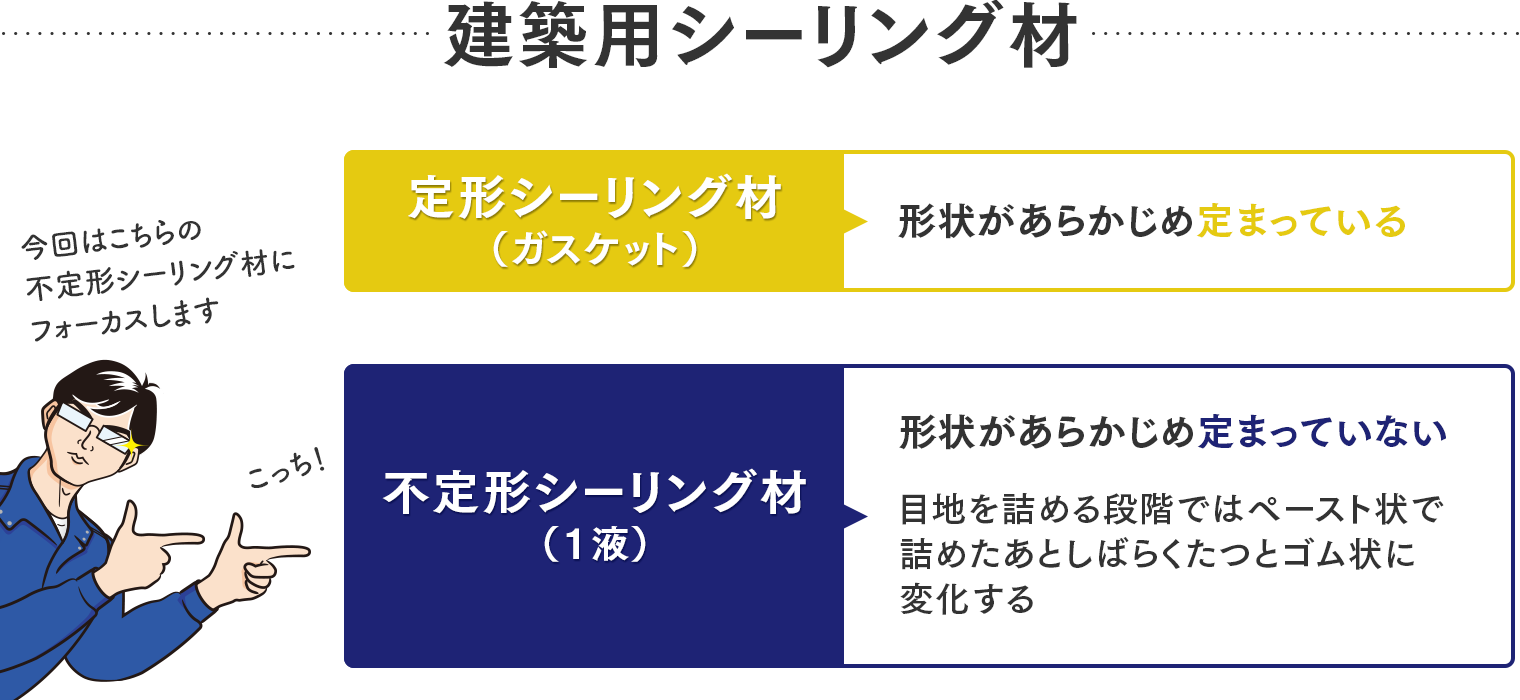

シーリング材とひとくくりにしてしまうと、あまりにも広範囲になるので、今回は1液の建築用シーリング材にスポットを当てたいと思います。

さらに、形状があらかじめ定まっていない「1液の不定形シーリング材」についてお話ししますね。

そもそもシーリング材って、どんな用途で使われるんですか?

ビルや住宅の目地の詰め物として使われる、充填剤です。だからシーリング材に必要な条件は次の3つです。

- 水密性、気密性があること

- 耐久性があること

- 目地のムーブメントに追従できること

確かに、お風呂の目地とか水密性や気密性が必要ですよね。我が家は築20年以上たちますが、汚れやカビなどの問題はあっても、はがれてきたとかいうのはありません。

でも、「目地のムーブメントに追従」ってよくわからないんですけど…。

ムーブメントというのは、目地の動きのことです。季節による温度とか水分とか風とか、さまざまな外的要素によって目地に動きが生じるんです。時間が経つと木材が変形するのと同じようなイメージです。

シーリング材は、水密性や気密性を保つ必要がありますから、この目地の動きにしっかりついていく(追従する)ということが、大事なわけです。

なるほど。説明いただくと、よくわかりました!

シーリング材は適材適所が大事

では、改めて建築用の不定形シーリング材に話を戻しますね。実は分類していくと、すごいんですよ。

(クリックすると別タブで開きます)

え、すごい!細かく分かれすぎて、何が何だか…?

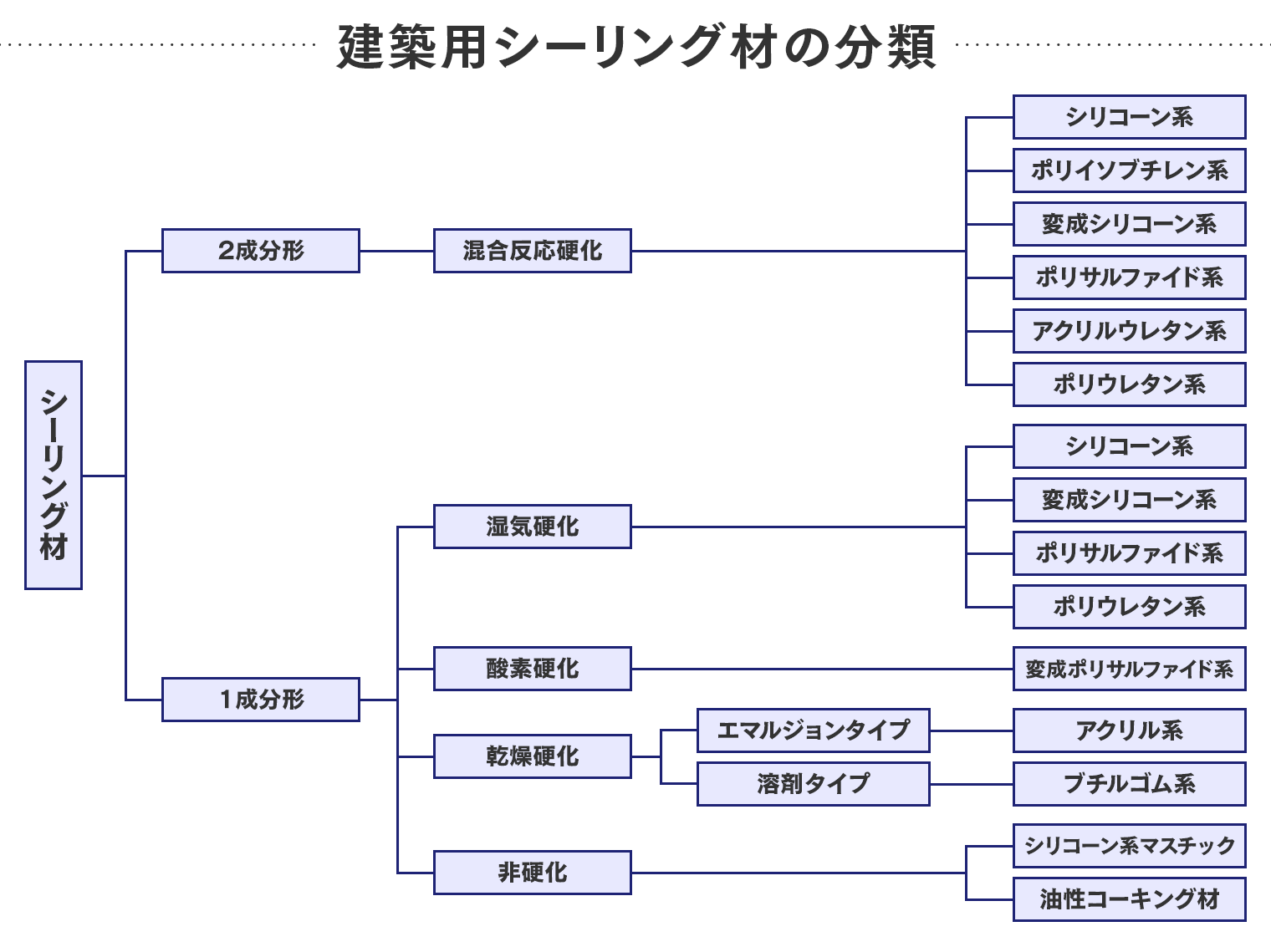

そうですよね。これを細かく知っていただかなくてもいいと思うんですが、主要なシーリング材として、今日は4つをご紹介します。

| シリコーン系 | 変成シリコーン系 | ウレタン系 | アクリル系 | |

|---|---|---|---|---|

| 商品名(例) | シリコンシーラント | 変成シリコンコーク | ウレタンコーク | アクリルコーク |

| 商品写真 |  |  |  |  |

| 耐熱性 | 非常に良好 | 良好 | 良好 | 低い |

| 耐候性 | 非常に良好 | 良好 | 低い | 低い |

| 硬化後の塗装 | 不可 | 可 | 必須 | 可(屋外なら必須) |

| 主な使用用途 | ・水まわりの目地 ・ドアとガラスのつなぎ目 ・屋根瓦の補修 | ・コンクリート目地 ・サイディング(外壁の仕上げ板材)の目地 ・サッシまわり | ・(塗装を必要とする)コンクリート目地 ・サイディング(外壁の仕上げ板材)の目地 | ・塗装・クロスの下地処理 |

へ〜変成シリコーン系とウレタン系は重なっているところもあるけれど、使用用途が結構しっかり分かれているんですね。

それぞれメリット・デメリットがあるので、適材適所、使い分けていただくことが重要です。

シリコーンのデメリット?「撥水汚染」「ブリード現象」

シリコーン系は「耐熱性・耐候性」が非常に優れていて、外で使うのに良さそうに思います。外壁などには使用しないんですか?

シリコーンの欠点として「撥水汚染」といわれるものがありまして。外壁には向かないんですよ。

撥水汚染というと?

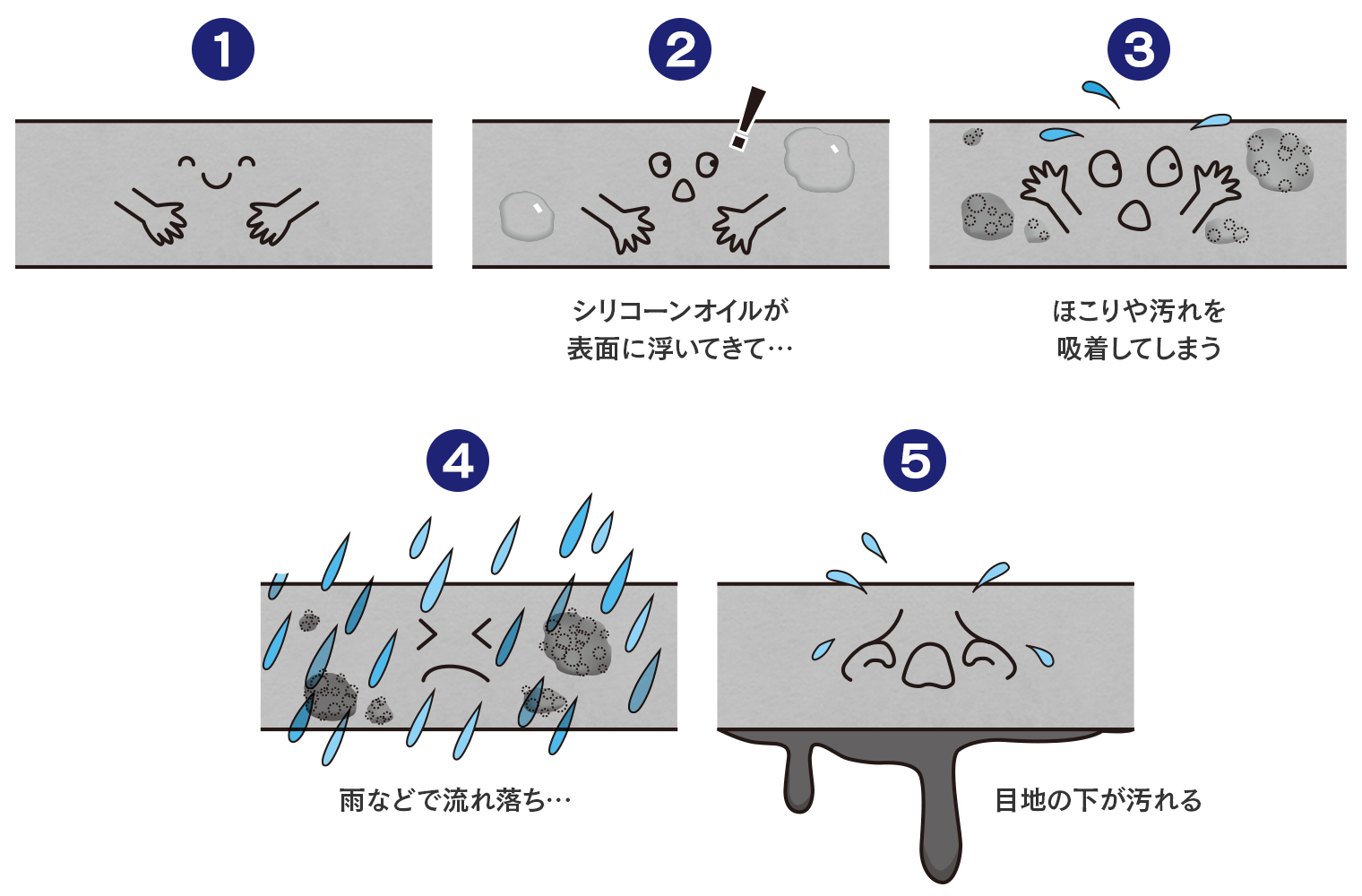

シリコーンは時間が経つとシリコーンオイルが遊離するんです。これが大気中の汚れを吸着することで、目地周りが幅広く汚れてしまうんですよ。

(クリックすると別タブで開きます)

だから、外での使用には、変成シリコーン系やウレタン系が向いているというわけなんです。

じゃあ、変成シリコーン系やウレタン系なら、汚れることはないんでしょうか?

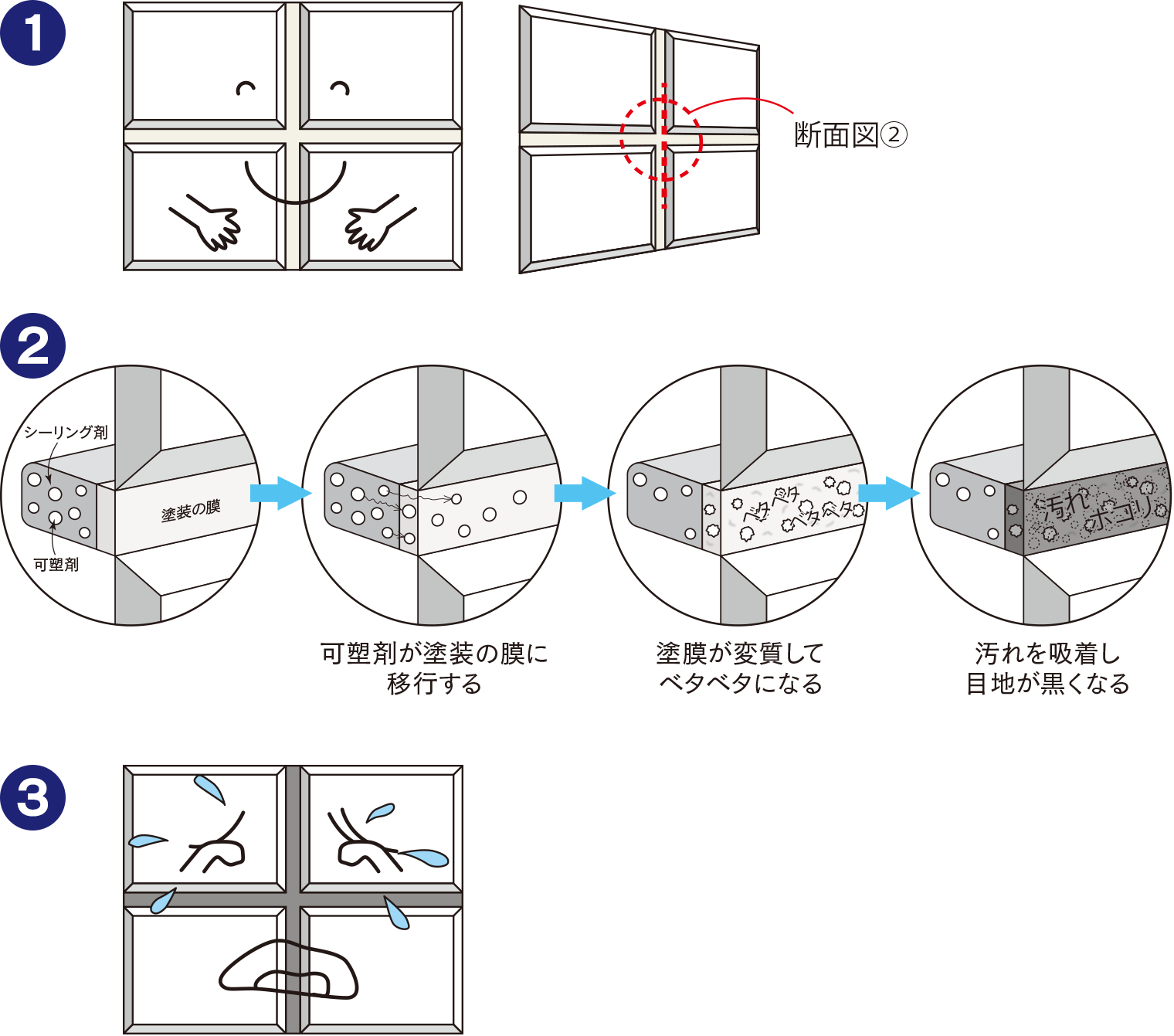

それがですね…。ブリード現象というのもありまして。塗装をした際にシーリング材の成分のひとつである可塑剤が塗装の膜に移行して、塗料がべたべたしてほこりや大気中の汚れを吸着し、汚れてしまうことがあるんです。

(クリックすると別タブで開きます)

ただ、最近は改良されてブリード現象も起こりにくい製品もでています。

気になるワード「モジュラス」とは?

うーん、いろいろとわかってきました。ん? あ、これ何ですか? 「低モジュラス型」って書いてありますよ。

あ、またマニアックな言葉に注目されましたね(笑)。

モジュラスっていうのは、弾性のあるものに歪み(ひずみ)などの力が加わったときに、戻ろうとする力のことをいうんです。漢字で書くと「応力(おうりょく)」ですね。

戻ろうとする力が強いものを「高モジュラス」、弱いものを「低モジュラス」といいます。

これは、低モジュラス。戻ろうとする力が弱いってことだから、最初に説明してもらった「目地のムーブメントに追従しやすい」って理解でいいんでしょうか?

はい! そういうことです。

例えば木造住宅など、目地のムーブメントが大きいものには「低モジュラス」が向いています。鉄筋コンクリートなど、目地のムーブメントが少ないものには「高モジュラス」が向いているというわけです。目地切れを起こさず、防水性をキープすることが目的です。

なるほど〜。シリコーンを今後、自分自身が使う場面が出てくるかはわかりませんが、いろんな言葉を知ることができて、とても興味深かったです。ありがとうございました!

※この記事の内容は、2020年6月時の取材を元にしています。会社名や登場人物の年齢、役職名などは当時のものになっている場合がありますので、ご了承ください。

プラスチックには2つの型が

実はゴムって個性的?