有事の際の話から気づいた、「当たり前」のありがたさ~にピ目線で読み解く物流担当インタビュー~

31

2025

Mar

2025年1月で、阪神淡路大震災から30年をむかえました。

いいものマガジンでは、この30年間の防災意識や必要とされたものの変遷について、あらいもんが記事にまとめています。

本記事では、今回お聞きしたお話の中から、いいものマガジン編集部員で入社5年目の にピ が気になったポイントをピックアップしてみました。

マニアック記事とあわせてお読みいただければ幸いです。

和気産業の物流倉庫は、事業所のある大阪(東大阪市)と、埼玉(さいたま市)、福岡(糟屋郡粕屋町)と、物流センターのある滋賀(蒲生郡日野町)、茨城(結城市)の5か所にあります。

物流担当の社員やパートさんが一丸となって、ここから全国のホームセンターに商品を出荷しています。

INDEX

被災地の状況がリアルタイムにわかるからこそ

日野物流センターで働く村田さんには、1995年の阪神淡路大震災の時の対応についてのお話をおうかがいしました。

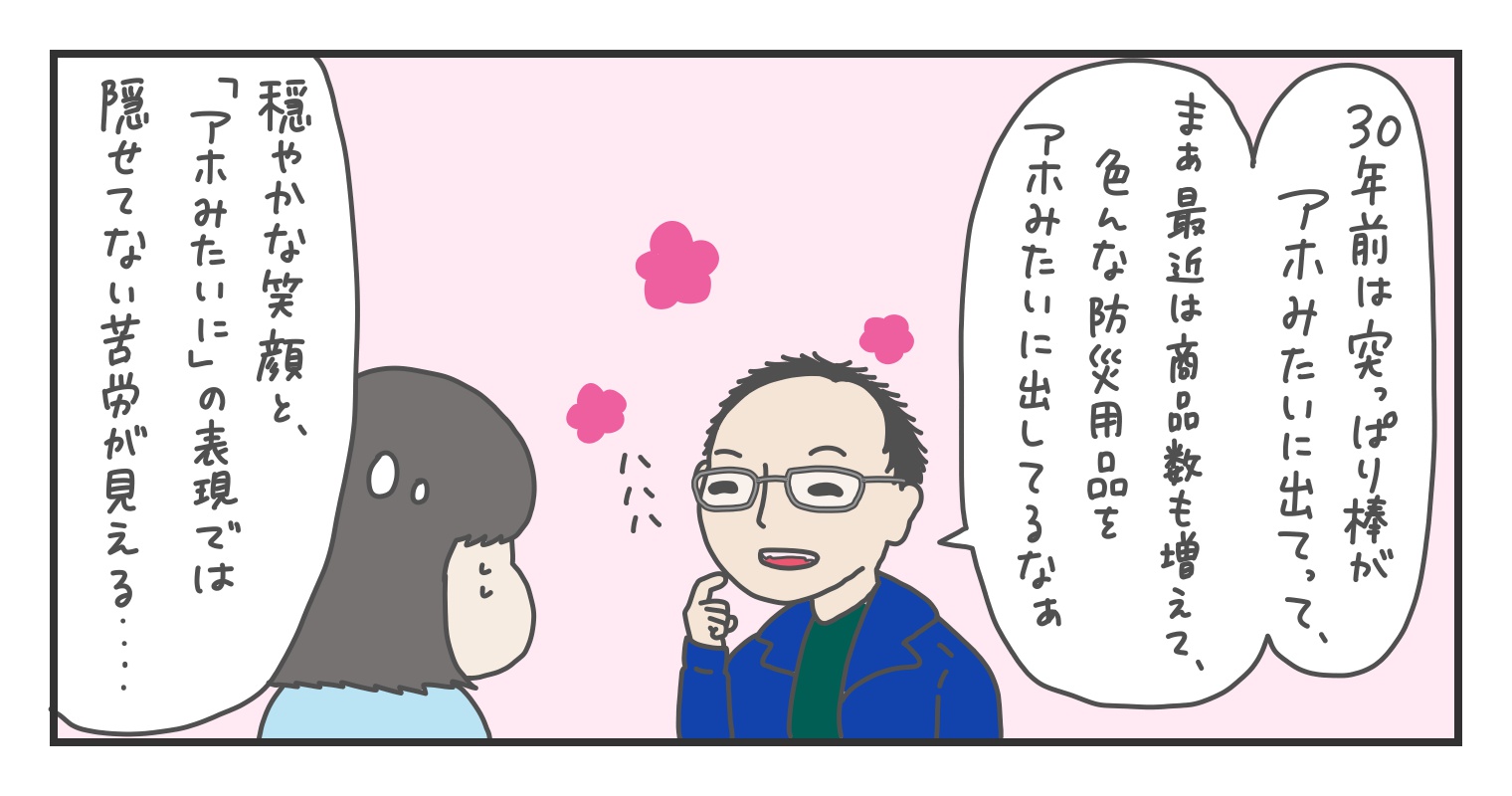

阪神淡路大震災が発生したのは、日野物流センターができた数年後でした。当時はまだ防災グッズの種類が少なく、突っ張り棒や針金、L字金具など、防災に使えそうなものを出荷していましたね。

2024年1月の能登半島地震の際は、防災トイレや防寒グッズの出荷で大忙しでした。滋賀県は地震が少ないイメージですが、今は日本全国、どこで何が起こるかわかりません。自分でもどういう行動ができるのかは、一度考えておきたいと思うようになりました。

物流部は毎日さまざまなお店から発注リストが届くため、今求められている商品の種類や量の変化がよくわかる部署です。

発注リストの量や内容などから、物資が足りずに困っている被災地の状況がリアルタイムでよくわかったからこそ、村田さん自身も「備えられるうちに備えておこう」という気持ちが強くなったのかもしれないなと感じました。

有事の際の物流はパートと社員が一丸となって支える

結城物流センターで働く田辺さんには2011年3月の東日本大震災時の対応についてお話いただきました。

茨城県結城市では震度5強の揺れを観測し、物流センターでも一部の棚が倒れ、発災直後から停電に見舞われるといった被害を受けました。

地震の直後は駐車場に避難して、毛布で暖をとるなどして身の安全を確保。その後、停電の影響もあり、残っていた仕事はほぼ何もできない状態だったため、帰宅しました。

翌日の土曜日には社員だけが出社し、棚に商品を戻して、月曜日からは出荷を行いました。しかし、節電要請によりハンディスキャナーや暖房が使えない状況でした。また、パートさんの中には原発事故の放射能を気にしてフードを被って作業される方もいました。

茨城県は被災地域になるほど被害も大きかった上に、通行止めや節電要請などもあり、通勤や、そもそも生活をするだけでも大変な中での出荷作業となりました。

それでも結構な数のパートさんに毎日来ていただき、本当にありがたかったです。

非常時の団結力は、いつも以上に強くなるものなのだと痛感しました。

また、福岡物流課の嶋崎さんも、2016年4月に発生した熊本地震を振り返ってみて、パートさんたちとの結束力について述べられました。

当時は、運送会社の方に「集荷はするけれど、届けられるかはわからない」と言われるなか、少しでも被災地に届くようにと熊本エリア全域に出荷を続けていました。

きつかったけれど、気合と根性、あとは他拠点からの応援でなんとかがんばれました。当時はハードだったけれど、パートさんも文句をいわずに黙々と作業して、残業までしてくれたのはありがたかったですね。

また、嶋崎さんは九州エリアの結束について、こんなお話もしてくださいました。

熊本と福岡は隣だから行き来する人も多いし、当時は九州全土で『がんばろう九州』というスローガンが掲げられていました。

九州の人の中には、高校野球でも九州・沖縄を一つのチームとして捉えて、他県の学校でも地元のような熱さで応援している人も多くいます。九州一体での地元意識が強いのも、固い結束力が生まれた理由なのかもしれませんね。

私も当時、九州新幹線開業のCM動画を見て、熊本県のシーンで被災地に思いをはせて涙を流しました。

社員だけでなく、パートさんも多く所属している物流部。

普段から、社員とパートさんがお互いに支えあって成り立っています。

お2人とも改めて大変な状況のなかでも団結して頑張る姿を見て、パートさんたちに感謝の気持ちでいっぱいになったというお話でした。

「『ありがとう(有難う)』の対義語は『当たり前』」だと聞いたことがあります。同じ業務が毎日続くなかで、つい「当たり前」に感じてしまいそうなことも、「ありがとう」なのだと改めて気づかされました。

余談ですが、旅行で福岡・中洲の屋台に入った時に、店主の方からも「九州人は九州全土が好きやからね!」と熱く話されたことがありました。嶋崎さんをはじめとして、熊本の復興に人知れず涙を流した九州人も数多くいたのかもしれませんね。

長年培ってきた信頼関係がいざというときにものをいう

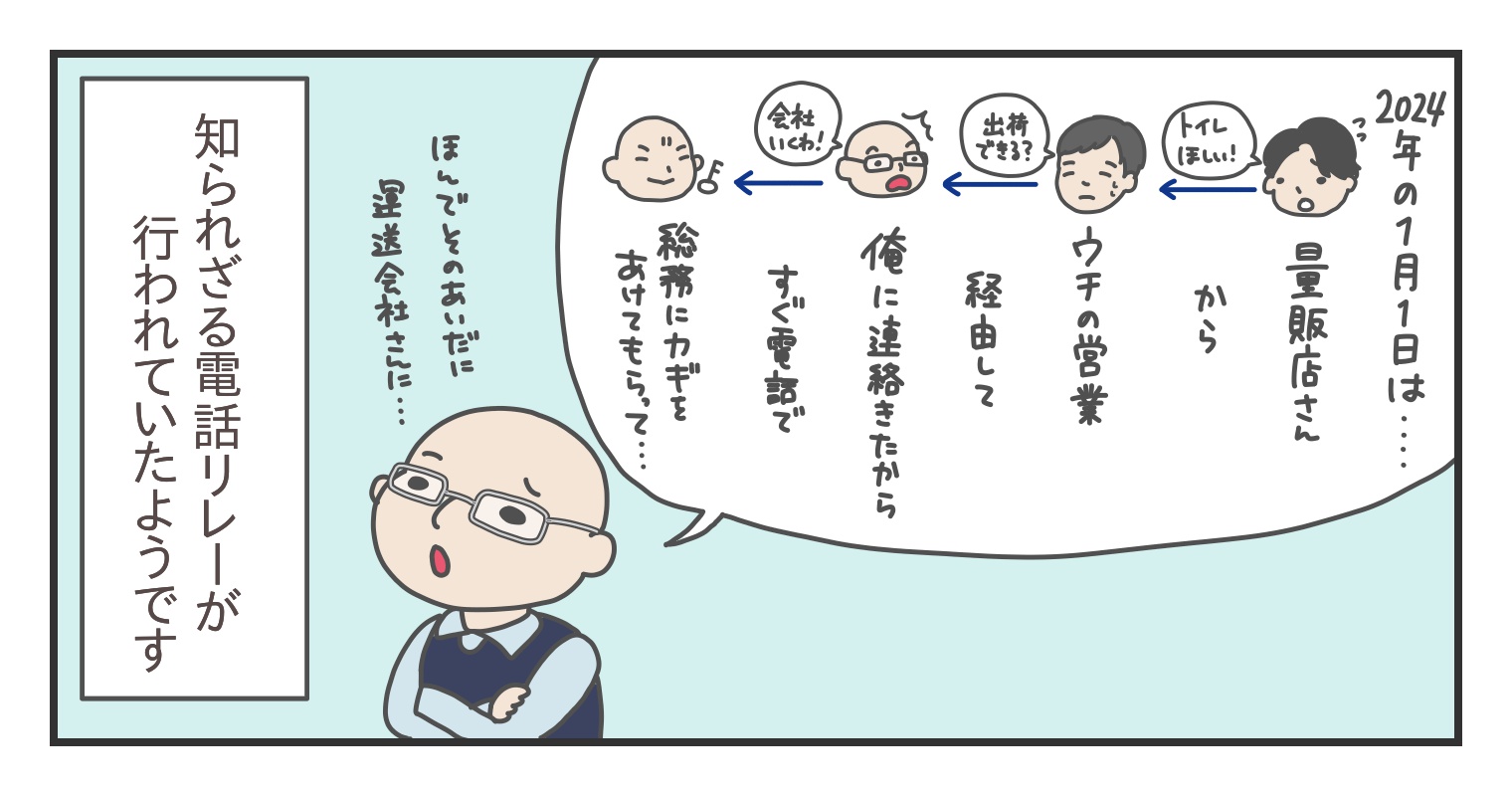

大阪物流課の森本さんには、2024年1月の能登半島地震時の対応についておうかがいしました。

販売店から携帯トイレの出荷依頼要請が来たあと、すぐに会社の鍵を開けてもらうよう連絡し、何とかすぐに会社に入る準備ができるようにこぎつけて、スタンバイしていました。

元日に運送会社さんに電話をした際には、「和気さん(からの頼み)だから、なんとか動きますわ」と言っていただき、ありがたかったです。

最終的に、発災直後に和気産業から出荷することはなかったので、最初は、「こんなに動いて結局出荷しないんか…」と思いましたが、

あらためて考えると、「こういう時に和気産業に依頼をくれるだけでもいいのかな」と思いましたね。

担当者同士や和気産業と運送業者さんとのコミュニケーションやチームワーク、築いてきた信頼関係の大切さを改めて感じられたという森本さん。

実は森本さんとは同じ建物内にいるので、たびたび姿を見ることがあります。

取引先ともフランクに話されている姿を見ていますが、それは物流の仕事を長年続けてこられたからこその、信頼関係のあらわれなのだろうと感じました。

今回のインタビューも、にこやかにお受けいただき、最後には「ちょっと話しすぎた?大丈夫?」と確認されるほど、次から次へとたくさんお話をしていただきました。運送会社さんや販売店さんとの関係性作りにも、このコミュニケーション力が発揮されているのかもしれませんね。

災害時のピッキング作業で、商品を手に考えたこととは

印象的だったエピソードに、パートさんや他社さんなど「人との関わり」が多く出てくるなか、少し違った視点をお持ちだったのが、東京物流課の秋山さんでした。

東日本大震災の直後、埼玉は棚から物が落ちる程度の被害であり、すぐに出荷ができる体制でした。しかし、高速道路が制限される状況だったため、どうすれば出荷できるかを考えるのがいちばん大変でしたね。

すぐに警察署から通行許可証をもらい、出荷作業は月曜日から開始しました。

東日本大震災は地震・津波・原発事故と、被害の範囲と内容が多岐に渡る災害だったため、地震対策用品や防災用品以外のものも多く出荷されました。

なかでも、原発事故の風評被害で「水が怖い」という話が出回り、浄水器が多く売れていたのを覚えています。

出荷時の苦労や風評被害の話など、現場ならではの貴重なお話を聞くことができました。

一方で、いつもとは違う仕事との向き合い方があったとのお話も。

出荷していた商品自体は、基本的には普段出荷しているものとほとんど変化はなく、シリコン・セメントなどの補修用品や、防災関係の商品が少し多かったくらいです。

しかし、普段、商品のピッキングをしていて、どうやって使うのか考えて出すってことはあまりないんですけれども、この時は一つ一つ出しながら、「これはどういった被害をうけたところで使っているんだろうな」って想像しながら出した記憶がありますね。

商品のピッキング作業を何度かお手伝いさせてもらったことがありますが、ピッキング量や回数が多くなればなるほど、忙しさから、流れ作業というかスピード重視になりがちです。

しかし今回は、忙しい中でも、商品を手に取るお客さんがどういう状況なのかを考えるなど、普段とは違った姿勢で仕事に取り組んでいたというのは意外でした。

災害対応だったからこそ「被災地の方の命や生活を支えている仕事」だという意識や責任感が芽生えられたのではないかと思いました。

にピのまとめ

人は、日々の生活の中で多くのことを当たり前のように感じてしまいがちですが、有事の際には、それが決して当たり前ではないと気づかされるのだなとも感じました。

普段は何気なくこなされている出荷作業も、被災地への支援物資を届ける重要な役割を担うようになります。

また、そのために必要な、社内でのチームワークや協力会社との信頼関係も、日々の積み重ねが土台としてあるからこそ、有事の際に力が発揮されるのだなと思いました。

当たり前だと思っていたことが実は当たり前ではないこと、日々の積み重ねが大切であること。そして、責任感を持って仕事に取り組むことの大切さ。これらの気づきを大切に、これからも仕事に取り組んでいこうと思います。

※この記事の内容は、2024年12月の取材を元にしています。会社名や登場人物の年齢、役職名などは当時のものになっている場合がありますので、ご了承ください。